※カッコ内は

朱印取得数です。

御朱印集めで自分がいつも持っていくものや、こだわり、関連情報について書いてみたいと思います。(紹介等のリンク先はAmazon.co.jpです。)

(2020年10月11日更新)

0.まずは関連書籍

わたくしがお勧めする御朱印に関する書籍です。

・願掛け 御朱印七社めぐり

『2014年6月発行。この書籍にて自身の御朱印の素材を提供しております。御朱印帳付きです。』

・一度は行きたい神社・お寺のご朱印散歩

『2011年9月発行。この書籍にて自身の御朱印の素材を提供しております。文庫本サイズで持ち歩きに便利です。』

・御朱印 ご利益別参拝ガイド 保存版 (The Quest For History)

『2011年4月発行。この書籍にて自身の御朱印の素材を提供しております。下記の紹介書籍の第2弾です。これから御朱印集めをする方には是非!!』

・The Quest For History 御朱印パーフェクトガイド 完全版

『2010年10月発行。この書籍にて自身の御朱印の素材を提供しております。これから御朱印集めをする方には是非!!』

・御朱印ブック

『これから御朱印集めをする方におすすめです。御朱印帳袋の作り方もあり思わず作ってしまおうかと・・・』

・決定版 御朱印入門

『これから御朱印集めをする方におすすめです。』

・御朱印でめぐる鎌倉のお寺 三十三観音完全掲載 三訂版 (地球の歩き方御朱印シリーズ)

『神奈川県鎌倉の御朱印と観光ガイドです。鎌倉好きな方には是非』

・御朱印でめぐる京都のお寺 (地球の歩き方 御朱印シリーズ)

『上記の第2弾で京都の御朱印と観光ガイドです。京都が好きな方には是非』

・御朱印でめぐる奈良の古寺 改訂版 (地球の歩き方御朱印シリーズ)

『上記シリーズ奈良の御朱印と観光ガイドです。奈良が好きな方には是非』

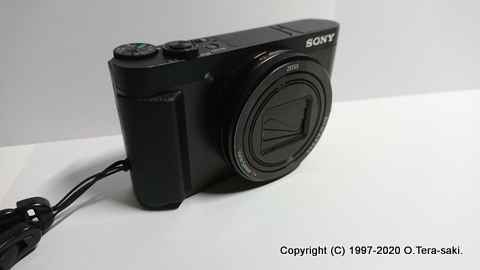

1.カメラ

出かけるときはいつもカメラ(デジカメ)を持ち歩いています。

現在の愛用機は「SONY Cyber-shot DSC-HX99」です。

このカメラはスイングパノラマ機能がありましてカメラを振りながらパノラマ画像がその場で作成できるものです。狭い境内で本堂などを撮影するときに威力を発揮することができます。

またミニ三脚をつけてハンドル代わりにブレを抑えて撮影できます。また動画撮影は無理のない姿勢で撮影ができます。

2.小銭用の財布

御朱印代を用意するにあたって、小銭をまとめて管理したいと思って、小銭用の財布を使用しています。

NOMADICの「WA-12」を使用しています。定期券サイズでZIPが2か所で賽銭と御朱印代と分けています。裏面にはきっぷ、お守り、おみくじなどを入れるポケットがあります。キーリングにチェーン等をつけることができます。

3.朱印帳の使い分け

朱印帳は、京都市、奈良県、1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)、その他地域と分けており、外出先に応じて朱印帳を選択して持っていってます。また、寺院と神社に分けて記帳しているので、最低2冊もって出かけてます。京都や奈良へ行くと4冊持っていくことになるので荷物としては無視できないぐらいになってきてますが・・・

4.朱印帳の記帳に関して

朱印帳に記帳してもらうのは表面のみとしています。裏面に墨がしみてしまった時があった経緯があるのもあります。

5.いつ記帳をお願いする?

記帳のタイミングは、基本的に参拝してからとしています。

但し、直後に団体が迫っている場合や、拝観料が有料の箇所で受付or売店が記帳場所の場合は先に預けて最後に取りに戻るようにしています。

駆け出しのころは、1日に沢山記帳してもらうため急いでおりましたが、ここ最近は、記帳で待つ時間=休憩時間としてまったりすることを楽しんでいます。(夏は暑いのでなおさら休憩したいからね。)

6.ご朱印の保管について

いただいたご朱印は、帳面に次ページが直接当たらないように、抑え紙を自作(と言っても半紙を半分に切り折り曲げる)しています。

帳面によってサイズが異なるので出来る限り全面が収まる、尚且つ、はみ出ないようにしています。

神社仏閣でいただいた抑え紙は、はみ出てしまったりして見た目が美しくないので自作抑え紙に交換してしまいます。

別紙(書置き)ご朱印は、できるだけトリミングしないでサイズの大きい帳面に張っていきます。

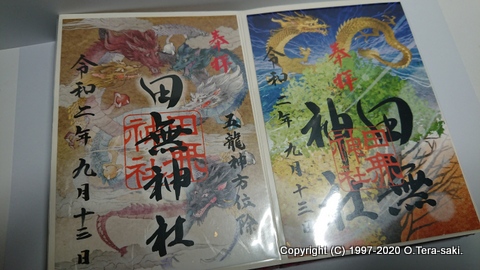

背景が白でない(紺、カラフル)や、紙面が特別な場合、はがき大のポケットフィルムの中に格納しています。(下記画像)

見開き版については、記録した後は、半分に折り貼り付けています。(貼り付ける帳面がない。(なくはないがあきらめた))

7.記帳情報の管理

記帳情報、朱印帳情報の管理については、データベース化して管理しています。データベース化したデータをWeb上に置き、Web上でCGIで表示してWebページのメンテナンスの軽減をしています。